「ジェンダー論?ああ、それは女性が学ぶものだよね」

——そんな言葉を聞いたことがある人もいるかもしれない。

もちろん、これは冗談のようでいて、なぜか現実をよく表している。

現代社会ではジェンダー平等が叫ばれて久しい。

女性が教育を受け、社会で発言権を持つようになることは当然とされ、それ自体は大変喜ばしい進展だ。

しかし、その裏で密かに広がっている逆説がある。

それは「ジェンダー論は女性のものであり、男性が学ぶことはどこか不自然、あるいは場違いとされている」という構図である。

そしてこの構図は、男性が学びを通じてジェンダーを理解し、対話に参加する機会を奪っている。

これは、ある種の“性別による知の排除”であり、ひいてはジェンダー格差の拡大にもつながっているのだ。

男性には学問を選ぶ自由がない——という皮肉

男性がなぜジェンダー論を学ばないのか。

その問いに対し、よく聞かれるのは「興味がないから」あるいは「関係ないと思っているから」といったものだ。

だが、その裏にはより根深い構造的な理由がある。

それは、「男性には女性ほど、学問を自由に選ぶことが許されていない」という事実だ。

驚かれるかもしれないが、これは決して誇張ではない。

男性は幼いころから「家族を養う存在」として育てられることが多く、進路選択の際も「将来、ちゃんと稼げるか?」という視点が常に付きまとう。

社会的には依然として、「男が食わせろ」という価値観が根強く残っており、文学・哲学・芸術、そしてジェンダー論といった“お金になりにくい”分野は、男性にとっては“趣味でやるなら勝手にどうぞ”といった扱いを受ける。

つまり、男性がジェンダー論を本格的に学ぶという選択肢は、スタート地点からして社会的に阻まれているのだ。

これはれっきとした差別である。

実際にこれは調査によってわかっていることである。

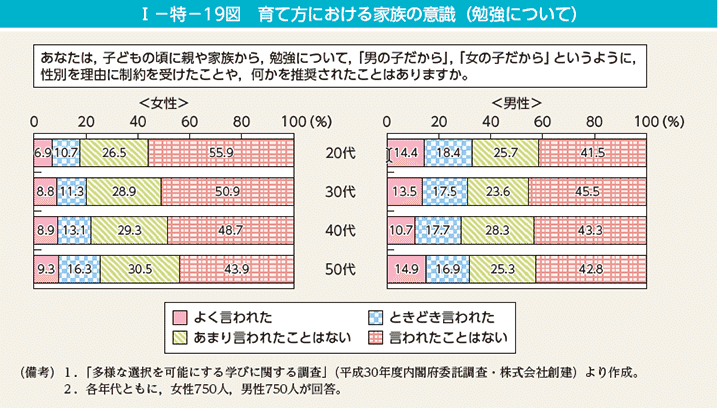

以下の図は男女共同参画局が発表した

「勉強について性別を理由に制約を受けたことがあるか。」

という問いの回答割合である。

これを見ると、男性の方が「性別を理由に学問を学ぶ際に制限を受けている割合が高い」ことがわかる。

ジェンダー論は“生活を語る学問”であり、人間関係、社会構造、そして未来のあり方を問い直す非常に重要な領域である。

しかし、それが「稼げない」「男性がやるには軟弱すぎる」と片付けられた瞬間、男性にとっては“選べない選択肢”になってしまう。

ジェンダー論は女性専用?——排除される男性たち

このようにして、男性はジェンダー論を学びたくても“学べない”。

さらに状況を悪化させているのが、仮に学び始めたとしても「あなたには語る資格がない」と言われる現実である。

この記事は、東京大学の瀬地山角教授と大正大学の田中俊之准教授による男性のジェンダー研究者2人による対談を通じて、現代日本におけるジェンダー論と男性の関わり方について多角的な視点から議論されている

この記事の中で、男性がジェンダー論を学ぶこと自体に対する社会的な抵抗感について、瀬地山教授の体験が紹介されている。

彼は1980年代半ばにフェミニズムを研究対象としたが、その際に「男性であること」だけを理由に批判を受けたという。

これは、当時はもちろん、今なお根強く残る「ジェンダー論=女性のための学問」という先入観、そして“男は語るな”という無言の圧力の存在を象徴するものである。

さらに、田中准教授は男性の感情表出の困難さに着目する。

日本社会においては、男性が感情を素直に表現することが難しく、特に「弱さ」や「不安」を見せることは“男らしくない”とされる文化的空気がある。そのため、たとえジェンダーに疑問や苦しみを感じていたとしても、それを言語化し、社会的議論に参加するハードルが極めて高くなっている。

SNSや学術イベントで男性がジェンダーに関する意見を述べると、即座に「あなたは当事者ではない」「被害者の痛みを知らない者が口を出すな」といった反応が返ってくることがある。

もちろん、そこには過去の女性差別の歴史に対する怒りや警戒心があることは理解できる。

だが、それによって現在進行形で起きているのは、男性に対する“語る権利の剥奪”である。

学ぶ機会がなく、学び始めても沈黙を求められる。

それはまさに、知へのアクセスを性別によって制限する差別であり、「誰もが平等に学び、語れる社会」を目指すはずのジェンダー論にとって、根本的な矛盾ではないだろうか。

知の独占と“差別”の構図

皮肉な話だが、かつて男性中心だった学問の世界では、女性は「語る資格がない」とされ、知の場から排除されてきた。

それを変えようと生まれたのが、ジェンダー論である。

だが今、そのジェンダー論の中で、男性が再び「語るな」と言われているとしたら、それは過去の再演であり、立場が逆転しただけの話である。

そう、今起きているのは“差別”の構造なのだ。

この差別の中では、女性だけがジェンダーを語る資格を持ち、男性は聞き役に徹することが求められる。

そしてその状態が続けば続くほど、ジェンダーに関する知識や理解は一方通行になり、男女の間の対話は成立しにくくなる。

理解し合えない社会が生む格差の固定化

では、このまま男性がジェンダー論を学べず、語れずにいる社会が続いた場合、どのような未来が待っているのだろうか。

答えは明白である。ジェンダー格差は縮まるどころか、むしろ固定化・拡大していく可能性が高い。

男性は「何も知らされないまま」社会に出て、「理解できない」と言われ、「何もわかっていない」と責められる。女性は「どうして男性はわかってくれないのか」と苛立ち、「また同じ説明をしなきゃいけないのか」と疲弊する。

双方が語る言語が違うのだから、そもそも議論が成立しない。そして最終的には「理解されない側」と「理解しようとしない側」に分断される。これが、今進行中のジェンダー格差の“新しい形”ではないだろうか。

誰もがジェンダー論を学べる未来を

ジェンダー論は本来、性別にかかわらず誰もが学び、語り、問い直せるものであるべきだ。だが現状では、男性がその扉の前に立つことすら難しい状況がある。

学問を選ぶ自由が性別によって制限されている限り、本当の意味での“平等”は訪れない。必要なのは、男性にもジェンダー論を学ぶ権利があるという前提に立ち、そのための環境づくりを進めることだ。

それは教育現場での意識改革かもしれないし、SNSや言論空間での対話のルール見直しなのかもしれない。あるいは、「稼げる学問」という価値観そのものを問い直す社会全体のシフトかもしれない。

いずれにせよ、ジェンダー論が「女性だけの学問」である限り、ジェンダー平等というゴールはおそらく永遠に遠いままだろう。

最後に、問いをひとつだけ残したい。

——あなたは、誰がジェンダー論を語る“資格”を持つと思いますか?